Aujourd'hui/Dimanche

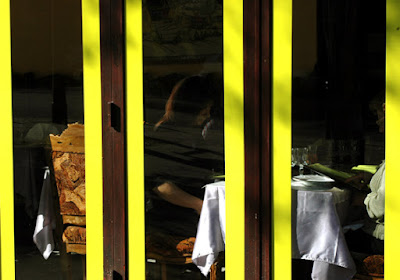

Descente du boulevard de l’hôpital, en avance sur l’heure du rendez-vous ; vraie belle journée d’automne qui se cristallise dans un soleil bas que j’ai derrière la tête ; ce boulevard, qui m’est le plus souvent détestable, prend d’un coup, je ne sais quoi de familier ; en marchant , j’ai le sensation étrange de participer à sa réhabilitation, car je me mets à croire en lui, et ce qu’il donne à voir, dans la transparence des fenêtres des restaurants, s’apparente à une joie collective : chacun construit un sens intime à une journée qui passe; l’attention que je porte au moindre mouvement qui le traverse, me reconstruit, comme si d’un coup, parce que je suis dehors, avec une machine à voir, j’étais devenu un bon client pour le bonheur urbain.

Descente solitaire, fatigué par des journées récentes de cogitations et de sentiments nerveux, je m’abandonne à cette marche, mais je suis cependant encore sujet à des questionnements ; soliloque infini, qui prend, depuis peu, des formes qui m’agacent ; je parle en effet parfois tout seul, alors que je me suis toujours méfié de ceux qui parlent tous seuls dans la rue. Je m’en rends compte lorsque je croise des gens qui me ramènent au silence, car je veux bien être fou, pas de problème, mais je tiens à cette folie comme à un secret que nul n’est sensé savoir. Je parle seul, et lâche parfois des commentaires, par exemple, à propos d’un pigeon qui se croit piéton et qui traverse avec prudence en regardant à gauche puis à droite. Comme cette précaution du pigeon ne me convient pas, à défaut de le photographier pour le ridiculiser, je me baisse vers lui et lui dit à haute voix

« bestiole idiote, tu te crois où, et pour qui te prends-tu ? »

Je trace ma route, j’oublie le pigeon. Un quart d’heure encore d’avance, crédit de temps que je dépense à la terrasse d’un café en face du métro aérien. Contre-jour fâcheux qui rend impossible de voir un noir profond dans l’étendue du paysage. Je photographie ma tronche, plusieurs fois, je regarde ensuite les minuscules vignettes sur l’écran, et le visage qui s’affiche, légèrement bouffi par un mélange de soleil et de fraîcheur, ne me convient guère. Si j’étais vraiment fou, et le monde - magique, j’exigerais que le barman m’apporte immédiatement une nouvelle tête sans fatigue avec ce regard calme de celui qui contemple le monde sans vouloir l’annexer. Je quitte l’endroit, et j’entre dans le jardin des plantes. Grand soleil, belle affluence d’enfants, de sportifs, de couples attirés par la lumière et sujets à des enthousiasmes que j’aurais peut-être trouvés auparavant obscènes, mais qui, aujourd’hui, me rassurent. Je les vois avec bienveillance, mais je ne suis pas jaloux de ce bonheur, il ne faut pas exagérer.

En avance, encore. Un type passe devant moi, un ancien étudiant que j’ai eu il y a quelques années. Il ne me reconnaît pas à cause des lunettes de soleil ; par courtoisie, et parce que je suis curieux de savoir ce qu’il est devenu, je les enlève, le salue, et remarque qu’il tient dans la même main un petit drapeau noir et blanc et une bouteille d’eau minérale vide. Je me dis que le gars ne va pas très bien, ce qu’il me confirme immédiatement en parlant :

« Oui, j’aurais dû partir en Italie. Le drapeau ? C’est le seul souvenir de la coupe du monde de rugby. Je le trouve joli, certes un peu abîmé, mais tu comprends qu’il a dû passer la nuit dehors. La bouteille ? Je l’ai trouvée par terre, je l’ai trouvée jolie, je l’ai prise. Peut-être que je l’utiliserais plus tard, dans la nuit, quand j’aurais soif. Non, tu ne peux pas me joindre. Je n’ai plus de téléphone, plus de maison, plus de cheveux. Tu crois qu’en Italie, ils voudraient bien de moi ? J’ai Naples au fond de ma tête. Non, je ne photographie plus. Toi tu as l’air de poursuivre avec cette machine plaquée contre l’estomac. Peut-être en Italie, je recommencerais. Mais tu comprends, les problèmes du sport me laissent très peu de temps pour les loisirs. Je réglerais tout ça à Naples. Ils comprendront. Là, je verrais enfin quelque chose, et puis tu vois, cette liberté des gens qui grouillent comme ça devant les grilles du jardin, ça me déprime un peu. Mais tu vois que je suis encore joyeux. Je peux agiter ce petit drapeau quand je veux pour manifester ma joie. J’ai de la chance, non ? »

Mon amie arrive, je suis obligé de le quitter. A peine ai-je le temps de la saluer qu’il a disparu. Je me retourne dans tous les sens, plus personne. Je me demande si je n’ai pas rêvé, si ce sont bien ses mots qui sont sortis de sa bouche, et non les miens que j’aurais exprimés en ventriloque. Peu importe la question, ses réponses, nous entrons dans l’allée centrale du jardin des plantes. Je trouve qu’il y a plus de fleurs que de plantes. Elle regarde une espèce bizarre qui me fait penser à des brocolis, elle me dit que j’ai probablement raison, peu importe le nom des espèces, nous marchons, causons d’histoires, de début et de fin d’histoires. Il est toujours question d’amour dans ces histoires. Je lui demande pourquoi une histoire est possible sans amour, elle veut savoir si un amour est possible sans histoires. Questions à nouveau balayées par la vision collective d’un Koala perché sur son terrain de jeux en bois. L’animal m’apaise, lui dis-je, l’humain me fait flipper, mais je t’assure que regarder cette bizarrerie vivante me calme l’esprit, me vide de tout désir de savoir, et me rend peut-être aussi bête qu’elle. Elle me conseille de prendre un chat, ou mouche, un poisson rouge, mais moi, je veux, un koala.

Nous reprenons la promenade, bientôt finie. Nous sommes arrêtés très vite par la vision suivante : un groupe d’une quinzaine de personnes, enfants, couples, conduits par une sorte de maître du jeu qui leur impose un pas extrêmement lent et qui me rend méditatif, probablement une nouvelle méthode de relaxation, après tout, pourquoi pas ; cette image ralentie me réconcilie avec eux, et me donnerait presque envie de vivre quelques années sur un autre rythme, pour bouleverser l’espace et le temps, être sur terre et sur une autre planète en même temps